Una novela sobre la vida y las aventuras del IX conde de Peralada, Ferran Basili de Rocabertí y Boixadors

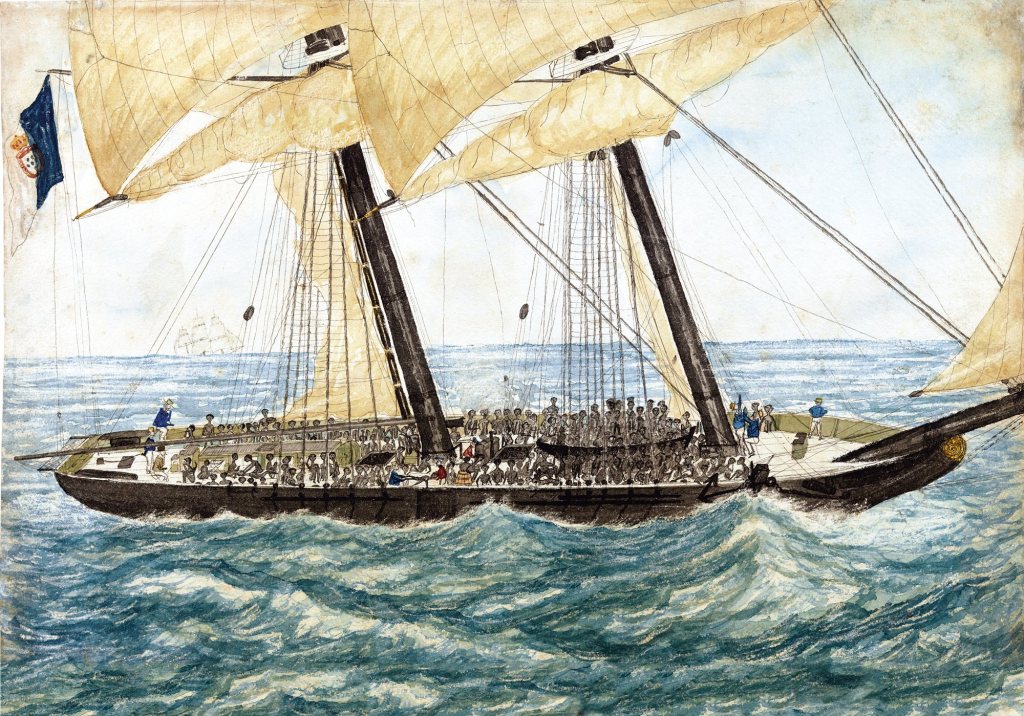

LA ESCLAVITUD

La esclavitud en la segunda mitad del siglo XVIII, momentos por los que transcurre la novela, era una dolorosa realidad. No solo era común e indecente en las colonias, en las metrópolis europeas estaba a la orden del día. Desde los más diversos usos en los palacios y en las mansiones nobles hasta en la explotación minera, pasando por trabajadores del campo, galeotes, ayudantes en los ejércitos, prostitutas puestas a trabajar por sus dueños y un sin fin de trabajos, cientos de miles de esclavos, millones si contamos los que recalaron en tierras americanas, fueron arrancados de sus hogares y condenados a la servidumbre obligada.

El conde de Peralada lo vive en la novela:

Mi vida en Portugal fue el despertar de los sentidos, la obertura de la sinfonía de la existencia. La residencia del embajador, es decir, mi padre, era espaciosa y tan anciana como la propia Lisboa. Una docena de sirvientes cubrían las necesidades del plenipotenciario español y también las mías, falto de cariño materno y de los familiares estíos mallorquines. Para esos menesteres de ternura, si así pueden llamarse, el rey José I de Portugal obsequió a mi padre con dos singulares esclavas mulatas brasileiras madre e hija para que me cuidaran. Un detalle que muy pronto agradecerían ambas, pues el trato recibido en nuestro hogar era infinitamente mejor que el que recibían en el Paço de Ribeira. Sabido es que los portugueses tratan peor a sus cautivos, incluso a los de la servidumbre palaciega, que en España. Pasada la época de los Austrias, en la que gustaban ambas cortes de tener esclavos deformes y enanos que dieran cierto toque morboso y lúdico a sus salones, ahora, la moda al estilo francés exigía hacer alarde de siervos de color de ambos sexos provenientes de las colonias de ultramar. Se les traía a la metrópoli de pequeños y se les educaba en la conveniencia de que sirvieran a la nobleza, incluso a la realeza y con la educación necesaria para no desentonar en los ambientes palatinos; sin perder, en la mayoría de las ocasiones, su condición servil, aunque compartieran lecho con sus amos… y dueñas. Entre los cortesanos se puso muy de moda tener asistentes de color, palafreneros mulatos elegantemente vestidos con librea; exóticos africanos de ébano empleados de cocheros o caleseros, embutidos con casaca y calzón blanco ajustado que destacara su naturaleza. Para las damas y los niños de alta alcurnia, incluidos los infantes, era obligada la posesión de alguna doncella mulata vestida a la criolla que llamara la atención a invitados y deudos. Todas las grandes naciones permitían y ejercían la esclavitud, pero Portugal y también España, estaban a la cabeza del más vil de los comercios para destinar la mayor parte de esta siniestra mercancía a las plantaciones de ultramar a las explotaciones mineras y como galeotes. Un siniestro y antiguo criterio popular aseguraba que la diferencia entre esclavos negros y musulmanes estribaba en que los primeros eran considerados como niños grandes, torpes y absurdos, pero sin malicia; en cambio los turcos, argelinos o tunecinos se les imputaba falta de lealtad y tendencia a la traición.

Pero no solo se trataba de esclavos africanos, musulmanes norteafricanos y turcos prisioneros eran esclavizados y a su vez el imperio turco y sus provincias sometían a los prisioneros cristianos a la misma infamia.

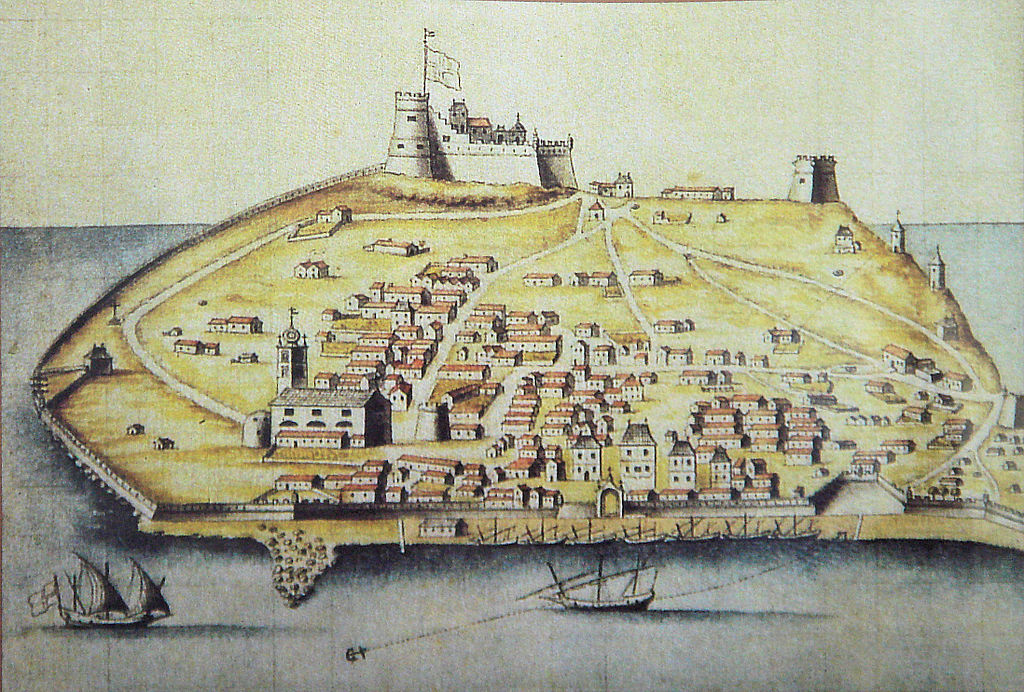

En la novela, Peralada conseguirá liberar a los prisioneros de la colonia genovesa de Tabarka y obtener de Carlos III permiso para instalarlos en la isla de Nueva Tabarca, frente a la costa española de Alicante a pocos nudos de Santa Pola.

Abuelo:

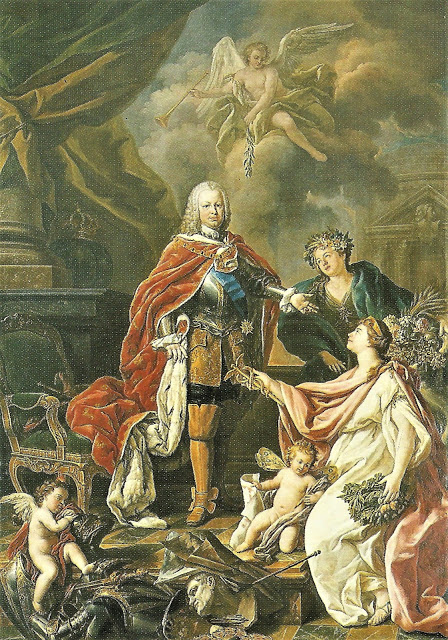

Joan Antoni de Rocabertí-Boixadors, conde de Savallà y de Peralada, marqués de Anglesola, vizconde de Rocabertí, de Quermançó y de Requesens, barón de Pau, de Vallmoll y de Bunyolí; rumbosos títulos que yo heredaría. Además, gentilhombre de cámara del rey, virrey de Mallorca y de Valencia y presidente del Consejo Supremo de Flandes, mercedes concedidas por el pretendiente austriaco al trono de España, el archiduque Carlos. Y entre tal fárrago de blasones, caballero de la orden del Toisón de Oro y director de la capilla de música del palacio real de Barcelona por mérito propio, ya que fue un gran musicólogo y compositor. Él y mi abuela contrajeron nupcias por contrato familiar y político, y terminaron muy enamorados el uno del otro y en la placidez matrimonial que dan once vástagos e innumerables nietos. Teniendo en cuenta lo poco que el séptimo Peralada disfrutaba de sus heredades, de sus alcobas hogareñas y del gran lecho de la mansión, el hecho no deja de ser fascinante, a buen seguro por mérito femenino. Nunca el reposo del guerrero viose más confortado.

Abuela:

En aquellos añorados tiempos de desposeída preocupación infantil, durante los lánguidos atardeceres mediterráneos, la abuela Dionisia me sentaba sobre la hierba de su finca mallorquina para contarme leyendas, verdades y alguna ficción gloriosa sobre la familia. La muerte de mi madre la convirtió en mi gran referencia femenina. Me repetía, una y otra vez, con primor y sin sutilezas, aquellas historias que tenían la virtud de fascinarme y la de aburrir a mis primos y primas que preferían jugar con los esclavos enanos o mortificar a la servidumbre. Yo, sin embargo, elegía mirarme en sus marítimos ojos azules y rogarle que me renovara sus evocaciones de la heroica defensa de Barcelona. Ella acariciaba mi alborotado pelo de rizos indomables y me iba desgranando cómo en 1705 el archiduque Carlos instaló su corte en la Ciudad Condal y el gran honor concedido al abuelo en abril de 1706 nombrándole su ayuda de campo, claro está que a la vista de las murallas se encontraba un ejército borbónico de dieciocho mil combatientes al mando del duque de Noailles y del mariscal Tessé. Joan Antoni de Boixadors tuvo que hacerse cargo, junto a otros próceres, de la defensa de la capital catalana. Solo ella podía reseñar con tanto detalle la feroz resistencia al asalto Borbón, la caída del castillo de Montjuïc en manos de los asaltantes, los bombardeos desde sus baluartes y casamatas sobre la ciudad y la llegada in extremis de una flota anglo-holandesa con diez mil soldados en ayuda de los austracistas. Me describía el fascinante espectáculo de la mar cubierta de velas de los cincuenta y seis buques del almirante inglés John Lake y los vítores de los sitiados, que se escucharon hasta en Madrid. Aquella lucha le valió a mi abuelo el título de virrey de Mallorca y cuando llegaba a este punto a Dionisia Sureda le asomaban unas sentidas lágrimas en las aguamarinas de su rostro.

Padre:

Sus estudios de humanidades y sus tres años de carrera militar forjaron en él un carácter dual, bicéfalo en vocablos imperiales. Tan pronto surgía el militar y aristócrata, dispuesto a medrar en la Corte de Madrid –él la llamaba, aquella Babilonia–, como el ilustrado interesado en continuar con la idea de los Desconfiados, cuestionando con cauta severidad la regia decisión de Felipe V de trasladar las Universidades catalanas a la ciudad de Cervera terminada la Guerra de Sucesión.

Bernat Antoni Boixadors decidió, a manera de lo que ya os he relatado, hacer carrera en la corte del apócrifamente odiado Borbón e ingresó en su guardia personal. Lo que no fue ni óbice ni obstáculo para ser nombrado un año después presidente de la Academia, sin ser tampoco inconveniente para combatir en las guerras de Italia y durante la Guerra de Sucesión Polaca, de la que regresó convertido en flamante coronel.

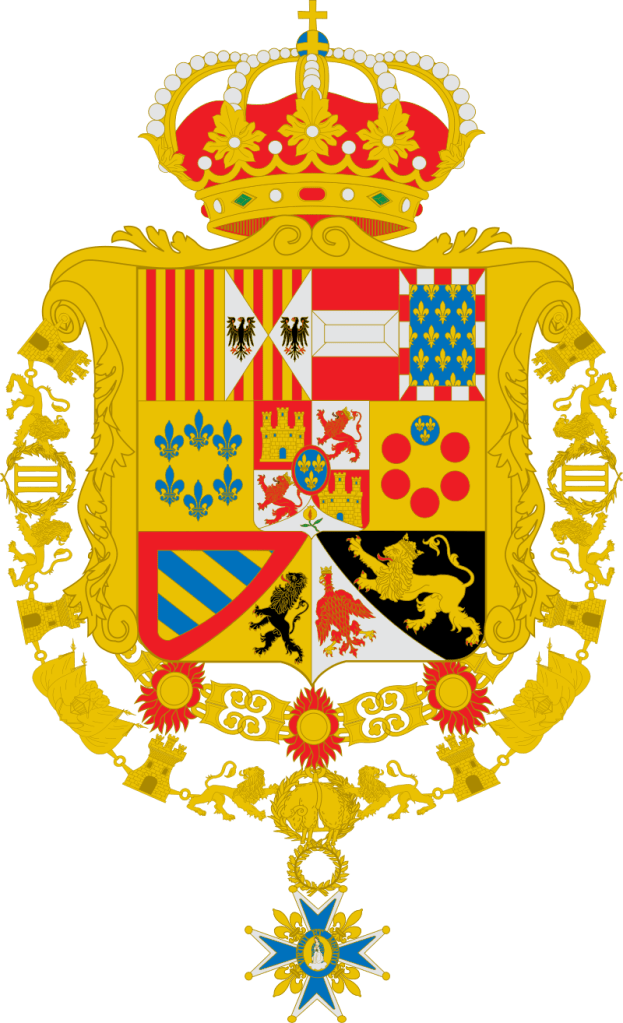

Por aquel entonces yo todavía no tenía conciencia clara de la importancia de las raíces heráldicas, si es que la tienen. Mi linaje desciende de una de las más escarpadas peñas del Empurdà, cercana a La Jonquera, granítica y cónica al igual que las formas descritas en el tratado de Hipatia. Allá, las ruinas de lo que fue el castillo de los Rocabertí todavía desafían, a pesar de sus achaques, al tiempo y a la historia. Su pasado se remonta al primer Rocabertí, de nombre Hugo, que recibió del mismísimo Carlomagno el título de vizconde. Su blasón desde entonces y que seguimos ostentando los Peralada, es un campo de gules con tres palos de oro, cargados cada uno de tres roques de azur, que mi padre confundía a propósito con el azul de Prusia. ¡Ay de los blasones!, tan controvertidos, tan discutidos, tan mangoneados. El nuestro era visualmente similar al que cuatro siglos más tarde, con cuatro palos de gules sobre campo de oro, adoptaría de señal real Jaime I y la Corona Aragonesa.

Madre:

Debo confesaros que poco sé de mi madre Cecilia de Chaves Messia y Arias, solo que murió cuando yo apenas tenía tres años.

Evoco los libros de mi mansión lisboeta, las manitas de Benedicta y los pechos de Manuelita. Repaso las clases de esgrima y de vida de Mateus, rememoro los palacios de Ajuda y de Queluz, los paseos por los jardines, la música – ¡pobre ópera lisboeta!–… aquel maldito terremoto, mas no recuerdo ningún juguete, ni a mi madre ni a sus caricias; a veces dudo de haber sido niño.

Comprad voluntades, sobornad, contratad mercenarios, matad si es preciso. Seréis mis ojos y si es necesario, mis manos y mi venganza. Le dijo el rey

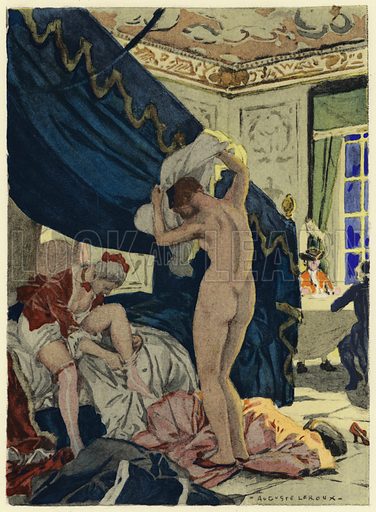

Pero además de sus «servicios» que le obligarán a recorrer las cortes europeas y asiáticas, el conde de Peralada tendrá otra gran devoción: las mujeres hermosas.

Desde infantas reales hasta posaderas, Peralada visitará palacios, residencias, castillos, posadas, jardines y cocinas.

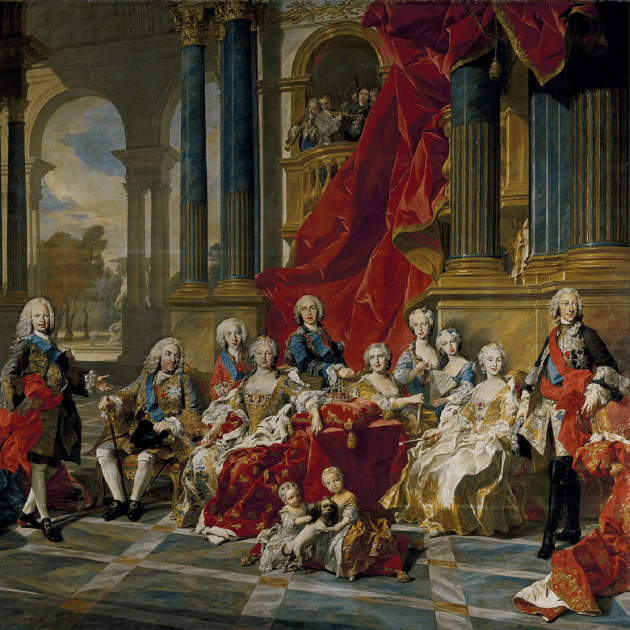

A Fernando VI le sucedería Carlos III, rey de Nápoles y Sicilia y María Amalia Sajonia como reina consorte.

Ferran Basili de Rocabertí-Boixadors, IX conde de Perelada, protagonista de la novela, verá morir a ambos reyes y a ambas reinas y recibirá las corrientes de igualdad, justicia y razón de los mejores pensadores de aquel siglo.

Rousseau, conde de Aranda, Voltaire, Diderot, D’ Alambert…

… y a la Revolución:

y en todas estaría presente el conde de Peralada.

Una novela del Siglo de las Luces.

Las aventuras, desventuras, viajes, duelos y amores del IX conde de Peralada